Porque te amo, NÃO nascerás! (2009)

Este é um livro escrito a quatro mãos, uma novela filosófica que aborda o delicado tema da moralidade da procriação, mas adotando desde o início o ponto de vista daquele que vai nascer. Escrito em diversos estilos, desde o ensaio até a literatura epistolar, tenta apresentar a abstenção de procriar como um ato de amor radical. O livro contém numerosas ilustrações.

Diário de um Filósofo no Brasil (2010)

Este Diário é um sucinto relatório de uma obra filosófica pessoal e, ao mesmo tempo, um testemunho histórico e político da maneira como os filósofos tiveram de fazer suas filosofias na mudança do milênio na parte sul-americana do planeta, e num país onde se assumir como filósofo foi considerado uma pretensão arrogante.

De Hitchcock a Greenaway - pela História da Filosofia (2007)

Este livro continua as pesquisas iniciadas em Cine:100 años de Filosofía, apresentando uma série de novos exercícios cine-filosóficos, desde a poética não aristotélica de Hitchcock até a lógica não wittgensteineana de Peter Greenaway. No prefácio há uma retomada crítica da teoria dos conceitos-imagem apresentada no primeiro livro.

Análisis y Existencia - Pensamiento en travesía (2010)

Es una antología de artículos escritos entre 1984 y 2004, que reflejan un tipo de pensamiento oscilante entre métodos lógico-analíticos y existenciales de filosofar. Los textos transmiten un tipo de perspectiva latinoamericana desencantada y transversal, en donde las diferencias europeas de abordajes y de asuntos son contempladas desde afuera y mezcladas de maneras irreverentes.

Inferências Lexicais e Interpretação de Redes de Predicados (2007)

Este livro, escrito em colaboração com o físico Olavo L. Da S. filho tenta fornecer um tratamento semi-formal das inferências lexicais que fazemos constantemente tanto na vida cotidiana quanto na ciência e na filosofia. O tema já tinha sido apresentado em meu livro A Lógica Condenada (1987), muitos anos antes da formulação do inferencialismo de Brandon. A obra apresenta lógicas lexicais da duração, da quantidade, da comparação e do espaço.

Cine: 100 años de Filosofia (2015)

Publicada em 1999 e reeditada em 2015, corrigida, ampliada e ilustrada, desenvolve a ideia de que o cinema pode construir conceitos de relevância filosófica. A teoria é aplicada em 14 exercícios: Bacon e Spielberg, Descartes e Hitchcock, Hegel e Wim Wenders, Heidegger e Antonioni, Wittgenstein e o cinema mudo e muitos mais. A primeira edição - hoje superada pela versão de 2015 - foi traduzida para o português como O Cinema Pensa.

Critica de La Moral Afirmativa (2014)

Trabalho pioneiro do atual movimento antinatalista, publicado em 1996, republicado em 2014, corrigido e ampliado, aborda o valor e desvalor da vida humana, a procriação, o suicídio e a possibilidade de uma ética negativa. Contém discussões com Habermas, Hare, Tugendhat e Benatar.

Ética Negativa: Problemas e Discussões (2008)

Coletânea de textos de (na época) estudantes de filosofia de Brasília sobre diversos aspectos da ética negativa, com respostas de Julio Cabrera a cada um deles. Uma rara oportunidade de diálogo igualitário – até onde isto for possível – entre um velho professor e jovens filósofos, numa época em que a ética negativa não tinha ainda a projeção internacional que tem hoje.

O Cinema Pensa (2006)

Tradução brasileira de 2006 de meu livro Cine: 100 años de Filosofía, de 1999. Este é o livro onde se apresenta pela primeira vez a teoria dos conceitos-imagem e da logopatia, com 14 exercícios cine-filosóficos. O livro ficou ultrapassado após a publicação da segunda edição espanhola do livro original em 2015, onde se apresenta uma reformulação da teoria e novos exercícios com filmes mais recentes, material desconhecido pelo público brasileiro.

A Ética e suas Negações (2011)

Esta é a segunda edição do Projeto de Ética Negativa de 1989, o primeiro texto a colocar o caráter eticamente problemático da procriação. Obra escrita em aforismos, ela aponta para uma crítica das éticas europeias afirmativas, procurando formular uma ética negativa e deslocando as perguntas “Como devo viver?” e “como ser bom pai?” para as mais radicais: “Devo viver?”, “Devo ser pai?”.

Da Aristotele a Spielberg. Capire la filosofia attraverso i film (2000)

Esta é a tradução italiana de 2000 pela Mondadori de meu livro Cine: 100 años de Filosofia, publicado no ano anterior em Barcelona. É uma versão fidedigna, com o acréscimo de numerosas notas explicativas e críticas.

El lógico y la bestia logodrama en 6 etapas : diversión para filósofos (1995)

Éste es un libro fundamental en la obra filosófica de Julio Cabrera. Es la dramatización de una idea sobre la naturaleza misma de la filosofía: un monstruo crepuscular vestido con las ropas diurnas de la razón pura. La novela es del género patético y cuenta la terrible historia del profesor Joseph Kabra, especialista en Lógica Formal, asediado por el siniestro señor Hydeggerstein. El final no es recomendable para espíritus filosóficos sensibles.

Diálogo|Cinema (2013) - com Marcia Tiburi

Rara oportunidade de interagir com uma filósofa brasileira. Especificamente com uma filósofa do cinema. Embora eu seja explicitamente autor de dois livros sobre Cinema e Filosofia, Márcia Tiburi tem também dois livros sobre Cinema, só que “embutidos” em outros livros dela. Tentei interagir com esses livros ocultos da Márcia. Vale a pena tentar não sair deste livro antes dele acabar.

Margens das Filosofias da Linguagem (2003)

Neste livro de Julio Cabrera (aparecido em 2003 e reeditado em 2009), a filosofia da linguagem é apresentada numa maneira plural, em relação com filosofias analíticas, hermenêuticas, fenomenológicas, dialéticas e psicanalíticas. O pensamento de Wittgenstein sobre a linguagem é mostrado como ponto de junção destas múltiplas perspectivas, analíticas e continentais. O livro também abre uma discussão sobre maneiras de fazer filosofia e apresenta uma defesa do pluralismo em filosofia.

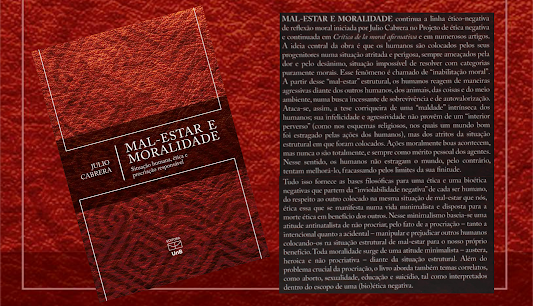

Mal-estar e Moralidade (2018)

Soma do pensamento ético de Julio Cabrera, abordando o valor e desvalor da vida humana, o impacto da morte na ética, o impedimento moral, a desconstrução do “mal” e a moralidade da procriação, além de temas correlatos: religião, educação, fenomenologia da criança, sexualidade e aborto.

Discomfort and Moral Impediment (2019)

Este livro publicado na Inglaterra em 2019 contém o núcleo dos temas tratados em “Mal-estar e Moralidade”, mas foca fundamentalmente as relações entre o desconforto da situação humana – dor e desânimo - e as exigências éticas de não manipular e não prejudicar, contendo uma detalhada argumentação sobre moralidade da procriação, aborto e suicídio.

Introduction to a Negative Approach to Argumentation (2019)

Este livro expõe uma concepção da argumentação filosófica de natureza gestáltica e perspectivista, segundo a qual argumentações diametralmente opostas podem ambas ser válidas, opondo-se ao dogmatismo e ao ceticismo. Apresenta numerosos exemplos de controvérsias filosóficas reais e propõe uma nova atitude ética diante da diferença de perspectivas.

A Moral do Começo (2019)

Troca de correspondência filosófica entre Hilan Bensusan e Julio Cabrera acerca do tema da moralidade ou imoralidade de ter filhos e as éticas negativas. O livro inclui textos de Ana Miriam Wuensch sobre o nascimento em Hannah Arendt e um epílogo de Ondina Pena sobre natalidade, antropologia e bioética.

ERRATA no livro A Ética e suas Negações

Durante toda a história da Filosofia, a Ética tem sido Ética do ser, o imperativo moral básico foi sempre ‘Deve-se viver’, e tudo o resto, uma justificativa desse imperativo.

terça-feira, 9 de agosto de 2011

MEU PERFIL COMPLETO

domingo, 7 de agosto de 2011

Filosofia

18:13

18:13

Julio Cabrera

Julio Cabrera

Filosofia

Num primeiro momento, filosofar é, para mim, a maneira fundamental de instalação do homem no mundo, uma maneira insegura, temerosa, ignorante, insatisfeita, desejante, incompleta e sofredora. Vinculo filosofar com desamparo. Filosofar é o próprio clamor da finitude, seja qual for o âmbito ou nível onde ele se manifeste.

Estes desejos primários estão presentes em todas as pessoas, de maneira que, neste primeiro momento, e tal como sempre era dito antes da profissionalização da filosofia, todos somos filósofos pelo simples e terrível fato de sermos na peculiar maneira humana de ser, seres finitos, mortais, ameaçados, desamparados, ignorantes, perguntantes, jogados num mundo inóspito.

No meio do tumulto de suas preocupações cotidianas e de seus dramas pessoais, surgem de vez em quando em todas as pessoas, letradas ou analfabetas, inevitavelmente, as questões essenciais: o sentido, a morte, a dor. Essas questões são de imediato sepultadas pela maioria, ou deixadas de lado; por longos períodos, vive-se como se não existissem.

Num segundo pensamento, pelo contrário, quase ninguém é filósofo, nem mesmo a maioria dos professores de filosofia. Pois filósofos são aqueles seres perguntantes e faltosos que transformam a sua finitude ameaçada numa obsessiva busca pelo esclarecimento e numa poderosa forma de sensibilidade (e de sexualidade!) que manifesta total prioridade sobre qualquer outra preocupação; não porque o filósofo assim se o proponha, mas porque ele é lançado de maneira compulsiva para essa peculiar forma de existência.

É como se o filósofo, nesta segunda acepção, exacerbasse ou levasse ao paroxismo aquilo que é momento fugaz e dispensável na maioria das pessoas. O filósofo é aquele para quem aquelas questões ansiosas e incômodas são sua atmosfera permanente, o ar que respira, o centro de gravitação de seu modo de ser.

A obsessão pelo esclarecimento, a suscetível sensibilidade para tudo o que é finito, incompleto e inseguro, para a constante ameaça do mundo, para o desamparo sem consolo, trazem novos infortúnios para o filósofo, e não algo como uma “sabedoria de vida”. Pelo contrário, os humanos que simplesmente existem o drama de serem humanos sem refleti-lo, possuem forças, defesas e sabedorias que o filósofo perde no instante mesmo em que se põe a refletir.

Neste sentido, o genuíno filósofo não tem qualquer sabedoria para oferecer; pelo contrário, passará a vida tentando recuperar, mediante o pensamento, a sabedoria que acreditava ter quando não era filósofo (Wittgenstein: um exemplo tragicômico disto).

A filosofia profissional baniu o motivo existencial presente nestas duas concepções do filosofar. A atividade filosófica é agora uma tarefa institucionalizada mais do que um modo de existir. A filosofia profissional potencializou os meios de indagação de assuntos e, de certa forma, os levou a um grande aperfeiçoamento desde o ponto de vista de sua tecnicalidade instrumental. Também os transformou num poderoso mecanismo de dominação.

Mas a filosofia profissional não criou nada, simplesmente processou e interpretou a finitude de uma maneira particular. O desamparo fica como oculto ou camuflado embaixo das formas profissionalizadas do filosofar, tanto na filosofia analítica quanto, por exemplo, nos estudos dos "especialistas em Nietzsche".

A fragilidade intrínseca a todo filosofar (a todo viver) fica disfarçada numa maneira aparentemente firme, segura e técnica de "dominar os assuntos" e "construir argumentos". Mas nem mesmo ali o filosofar consegue esconder seu desamparo original.

A filosofia profissionalizada se perde nos encantos do comentário, a exegese, a citação, a autoridade e a erudição, onde a filosofia transforma-se num trabalho como outro qualquer, no qual podem empenhar-se todo tipo de pessoas, mesmo aquelas sem uma grande sensibilidade, obsessividade e envolvimento existencial nas questões formuladas.

A filosofia representa nas vidas da maioria de seus praticantes apenas mais uma inserção institucional, ao lado da família, o trabalho e o Estado. Trata-se de um tipo de produtividade como outro qualquer. A filosofia transforma-se num “setor do real” ao lado da odontologia, o direito e a jardinagem.

Para o filósofo nunca é primordial a aquisição de informações. Pelo contrário, de certa forma, filosofar é uma maneira de desinformar-se, de descartar informações, de virar-se com o que se tem, de fazer reflexões mínimas sem deixar-se atordoar pelo excesso de dados. Como filósofos não se trata de "saber mais", mas de "ser mais" através de uma indagação sobre o mundo.

Pelo contrário, vista da perspectiva profissional, um filosofar existencialmente norteado parecerá sempre “pouco sério”, irresponsável e diletante, na estrita medida em que ele mostra abertamente a sua fragilidade, seu caráter tateante e inseguro. (Do ponto de vista profissional, viver uma filosofia não é sério).

Nada impede que um filósofo seja professor de filosofia, como Kant, Hegel, Fichte, Heidegger e Wittgenstein o foram. Pois muitos pensam que ocupar uma cátedra na universidade é sinal de não ser um filósofo genuíno; que os filósofos genuínos são aqueles que nunca lecionaram em universidade, como Spinoza, Hume ou Schopenhauer. Na verdade, para o filósofo, é irrelevante ocupar ou não uma cátedra universitária. Ele poderá curvar-se diante da filosofia profissionalizada ou poderá tentar fazer a sua filosofia dentro dela.

Em minha concepção, a filosofia tem uma natureza múltipla. A partir dela surgem muitos tipos de textos, orais ou escritos, desde textos de árida análise lógica a textos fluidamente existenciais e autobiográficos. A filosofia, como eu a entendo, vai de Carnap a Kierkegaard com toda naturalidade. Nunca gastei meu tempo tentando mostrar que algum destes autores "não faz filosofia" ou que "não é filósofo".

Não assumo nenhuma atitude de escândalo diante da multiplicidade ou do "caos" do termo "filosofia", ou de impaciente exasperação diante de sua "falta de definição", pois vejo a multiplicidade do filosofar como um desdobramento de sua mais profunda natureza, e não como um penoso acidente histórico a ser lamentado e resolvido.

A filosofia, como a vida mesma, desenvolve-se num continuum vital de pensamentos, desde a máxima articulação lógico-analítica até o mergulho existencial no fluxo do vivido. Análise e existência são suas polaridades e as filosofias se desenvolvem numa gama rica e variada dentro desses extremos. Em todos os países houve flutuações desde um extremo ao outro, e sempre a tentação de marcar o lugar da "verdadeira filosofia" num ponto excluindo os outros.

Pessoalmente, fiz uma filosofia da lógica que tende ao articulado (ver Filosofia da Lógica), e uma filosofia da ética fluída e existencial (ver Ética Negativa). Não obstante isso, na dinâmica de minha obra, as duas coisas tendem para seus contrários: a minha ética tende para a argumentação lógica, e a minha lógica tem bases nietzscheanas. A existência tende à análise, a análise à existência. As duas polaridades da filosofia perpassam a totalidade de meu pensamento.

HOMO VIATOR. Com saudades de Königsberg.

(Reflexões sobre professores que viajam)

https://drive.google.com/file/d/1ZQgC_TKfCz0CuXiNa9ooXwQ76pO9guDx

Cursos

13:16

13:16

Julio Cabrera

Julio Cabrera

Além de meus cursos regulares - aqueles que sou obrigado a oferecer, e meus alunos obrigados a escutar - gosto de apresentar as minhas idéias sobre filosofia, ética e cinema para públicos não especializados, para leigos inteligentes, para não-filósofos na plena acepção do termo, profissionais liberais, funcionários públicos, homens de negócios, advogados, psicólogos ou pessoas buscando nada em geral ou tudo em particular.

Atualmente, ofereço cursos em 3 áreas: CINEMA E FILOSOFIA, FILOSOFIA NO BRASIL E AMÉRICA LATINA e ÉTICAS AFIRMATIVAS E NEGATIVAS.

1. CINEMA E FILOSOFIA.

Descrição mínima desta área: A partir das idéias mestras expostas em meus livros O Cinema pensa (Rocco, Rio de Janeiro, 2006) e De Hitchcock a Greenaway pela história da filosofia (Nankin, São Paulo, 2007), desenvolvo a problemática da formação de conceitos na escrita e nas imagens de cinema, focando problemas tradicionais da filosofia (éticos, epistemológicos, estéticos, metafísicos, lógico-lingüísticos, etc) através da análise de filmes, não como meras “ilustrações” mas tentando entender a capacidade do cinema para gerar conceitos. Alguns cursos são de caráter mais teórico e conceitual; outros são mais específicos e aplicados. Aqui apresento alguns exemplos de cursos que já foram ministrados e algumas propostas novas.

CURSOS INTRODUTÓRIOS (de caráter teórico e conceitual).

O CINEMA PENSA (INTRODUÇÃO À FILOSOFIA ATRAVÉS DA ANÁLISE DE FILMES)

ROTEIRO.

1. Poética de Aristóteles e Neorealismo Italiano.

2. Santo Tomás, Ingmar Bergman, e a questão da Fé.

3. Steven Spielberg e a filosofia da Natureza.

4. A Dúvida Cartesiana e os filmes com fotógrafos.

5. Ética Kantiana no cinema.

6. Pessimismo e Otimismo: Schopenhauer, Buñuel e Frank Capra.

7. Nietzsche e a Violência.

8. Marx, Costa-Gavras, Oliver Stone: Cinema e Política.

9. Heidegger, Entrevista com o Vampiro e a Condição Humana.

10. Wittgenstein e o Cinema Mudo.

FILOSOFIA E CINEMA: PERCURSOS E INTERFACES.

OBJETIVOS: Oportunizar uma reflexão acerca das relações entre cinema e filosofia, tanto em seus aspectos históricos efetivamente acontecidos quanto, sobretudo, nas possibilidades reflexivas e conceituais ainda não realizadas nessas interfaces. Em particular, são estudadas as relações entre as linguagens escritas e articuladas nas quais a filosofia tem achado seus meios expositivos mais tradicionais (numa variedade que transita desde o poema de Parmênides e os diálogos platônicos até o cultivo do ensaio e o aforismo na filosofia moderna), e as linguagens de imagens disponibilizadas pela fotografia e o cinema. Visa-se entender de que maneiras as imagens gerariam conceitos compreensivos do mundo, além de constituírem uma mera “ilustração” em imagens de conceitos previamente gerados no meio escrito tradicional. Neste sentido, o curso se constitui também como uma espécie de filosofia da linguagem aplicada.

PROGRAMA MÍNIMO.

1. Conceitos e Imagens: apresentação de questões. O encontro não anunciado da filosofia secular com o cinema emergente. O “mal-estar” das imagens na tradição intelectual e “apática” da filosofia ocidental. A discussão entre Hegel e Schelling sobre arte e filosofia.

2. Pensando o cinema desde a filosofia. Exposição das percepções que os filósofos tiveram do fenômeno do cinema: Henri Bergson, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Maurice Merleau-Ponty, Georg Lukács, Gilles Deleuze, Julio Cabrera. Análises filosóficas de filmes, como tentativas de aplicar as visões filosóficas expostas em casos concretos (ou: como filmes podem ser vistos através de filosofias). Os filósofos do cinema e a literatura.

3. Pensando a filosofia desde o cinema. Exposição das percepções que os cineastas tiveram das problemáticas filosóficas em torno da realização de filmes e outras questões conceituais: Serguei Eisenstein, Robert Bresson, André Bazin, Píer Paolo Pasolini, Alfred Hitchcock, Jean-Luc Godard, Glauber Rocha, Andrei Tarkovski. Análises fílmicas de filosofias, como tentativas de aplicar as visões cinematográficas expostas em casos concretos (ou: como problemas filosóficos podem ser tratados pelos recursos do cinema). Os cineastas filósofos e a literatura.

4. A questão da confluência entre as duas linhas expostas. Cinema e filosofia: distâncias, conexões, cruzamentos, conflitos insuperáveis, influências mútuas.

BIBLIOGRAFIA

ADORNO, Theodor, “Notas sobre o filme” em: COHN G (Org). Theodor Adorno. Ática, São Paulo, 1986.

____. Industria cultural e sociedade. Paz e Terra, 2009 (5ª edição).

____. e HORKHEIMER Max. “A indústria cultural” em: SILVA L (Org) Teoria da cultura de massa. Paz e Terra, São Paulo, 1982.

ANDREW, Dudley. As principais teorías do cinema. Uma introdução. Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 2002.

AUMONT, Jacques. A imagem. Papirus, Campinas, 2001 (5ª edição).

AUMONT, Jacques. As teorías dos cineastas. Papirus, Campinas, 2004.

BAZIN, André. Qu’est-ce que le cinéma? Editions du cerf, Paris, 1985.

____. O cinema. Ensaios. Brasiliense, 1991.

BENJAMIN, Walter. “A obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica” em: Magia e técnica. Arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. Brasiliense, São Paulo, 1994.

BERGSON, Henri. A evolução criadora. Martins Fontes, SP, 2005.

____. Matéria e memória. Martins Fontes, 2006 (3ª edição).

BRESSON, Robert. Notas sobre o cinematógrafo. Iluminuras, SP, 2005.

CABRERA, Julio. Cine: 100 años de filosofía. Una introducción a la filosofía a través del análisis de películas. Gedisa, Barcelona, 1999. (Existem várias re-edições. Tradução italiana: Da Aristotele a Spielberg. Mondadori, 2000. Tradução brasileira: O Cinema pensa. Rocco, 2006).

____. De Hitchcock a Greenaway pela história da filosofia. Editora Nankin, São Paulo, 2007.

____. “Recordando sem ira”. em: Back, Sylvio (Org). A guerra dos pelados. Editora Annablume, São Paulo, 2008.

____. “Para uma des-comprensión filosófica del cine: el caso Inland Empire de David Lynch”. Revista Enl@ce, número 2, Venezuela, Mayo-agosto 2009.

____. “Eutanasia poética. Reflexões em torno de cinema e filosofia” em: Cunha, Renato (Org). O cinema e seus outros. LGE, Brasília, 2009.

CARRIERE, Jean-Claude. A linguagem secreta do cinema. Nova Fronteira, RJ, 1995.

CUNHA, Renato. Cinematizações. Idéias sobre literatura e cinema. Círculo de Brasília, 2007.

DELEUZE, Gilles. L’image-mouvement. Les éditions de minuit, 1983. (A imagem-movimento. Cinema 1. Assírio e Alvim, Lisboa, 2004).

____. L’image-temps. Les éditions de minuit, Paris, 1985. (A imagem-tempo. Brasiliense, SP, 2005).

DIAS, Rosa, PAZ Gaspar, OLIVEIRA Ana Lúcia de (Orgs) Arte brasileira e filosofia. Uapê, RJ, 2007.

EISENSTEIN, Sergei. O sentido do filme. Zahar, RJ, 2002.

____. A forma do filme. Zahar, RJ, 2002.

FALZON, Christopher. Philosophy goes to the movies. An introduction to philosophy. Routledge, 2002.

FLAXMAN, Gregory (Org). The brain is the screen. Deleuze and the philosophy of cinema. University of Minnesota Press, 2000.

GODARD, Jean-Luc. Introduction a une véritable histoire du cinema. Albatros, Paris, 1980.

HEGEL, G.W.F. Enciclopédia das ciências filosóficas em compêndio. Loyola, São Paulo, 1995 (3 volumes).

HEIDEGGER, Martin. A origem da obra de arte. Edições 70, Lisboa, 1999.

HÊME DE LACOTTE, Suzanne. Deleuze: philosophie et cinema. L’Harmattan, 2001.

HITCHCOCK, Alfred. Hitchcock for Hitchcock. Selected writings and interviews. University of California Press, 1995.

LUKÁCS, Georg. Estética. Grijalbo, Barcelona, 1965. 4 volumes.

MASCARELLO, Fernando (Org). História do cinema mundial. Papirus, Campinas, 2006.

MERLEAU-PONTY, Maurice. “Le cinéma et la nouvelle psychologie” em: Sens et Non-sens. Nagel, Paris, 1966.

METZ, Christian. A significação no cinema. Editora Perspectiva, SP, 2007 (3ª).

PASOLINI, Pier Paolo. Écrits sur le cinéma. Institut Lumière e PUL, 1987.

PEÑA-ARDID, Carmen. Literatura y cine. Cátedra, Madrid, 1992.

PESSOA RAMOS, Fernão (Org). Teoria contemporânea do cinema. Volume 1. Pós-estruturalismo e filosofia analítica. Editora Senac, São Paulo, 2005.

ROCHA, Glauber. Revolução do cinema novo. Alhambra-Embrafilme, RJ, 1981.

____. O século do cinema. Alhambra, RJ, 1983.

ROHDEN, Luiz, PIRES Cecília (Orgs). Filosofia e Literatura. Editora Unijui, Ijuí (RS), 2009.

SCHELLING, F.W.J. Filosofia da arte. Edusp, São Paulo, 2001.

____. Sistema del idealismo trascendental. Antropos, Barcelona, 1988.

SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. Editora Unesp, São Paulo, 2005.

____. El mundo como voluntad y representación II (Complementos). Fondo de cultura económica de España, 2005 (2ª reimp).

____. Metafísica do belo. Unesp, São Paulo, 2003.

SOKOLOWSKI ,Robert. Introdução à fenomenologia. Loyola, SP, 2004.

STAM, Robert. A literatura através do cinema. Realismo, magia e a arte da adaptação. Editora da UFMG, 2008.

SUASSUNA, Ariano. Iniciação à estética. José Olympio, RJ, 2004 (6ª edição).

TARKOVSKI, Andrei. Esculpir o tempo. Martins Fontes, SP, 2002.

TRUFFAUT, François. Hitchcock/Truffaut. Entrevistas. Edição definitiva. Companhia das Letras, 2004.

VITA, Luis Washington. Tendências do pensamento estético contemporâneo no Brasil. Civilização brasileira, RJ, 1967.

XAVIER, Ismail (Org). A experiência do cinema. Edições Graal, RJ, 1983.

____. O discurso cinematográfico. A opacidade e a transparência. Paz e Terra, SP, 2008.

ZIZEK, Slavoj (Org). Todo lo que usted siempre quiso saber sobre Lacan y nunca se atrevió a preguntarle a Hitchcock. Manantial, Buenos Aires, 1994.

CURSOS ESPECÍFICOS (de caráter aplicado).

SARTRE E O CINEMA: O EXISTENCIALISMO EM IMAGENS.

ROTEIRO.

1. Introdução: filosofia e cinema, encontro não marcado.

2. Ser-em-si, nada e contingência: a "noite vazia" de Khouri e os "amores perros" mexicanos.

3. Ser-para-si, existência, consciência e negação: o discreto encanto do

distanciamento. (Buñuel e a sombra do vampiro).

4. Liberdade e escolha: da solidão de uma corrida sem fim (Tony Richardson) ao caso Billy Elliot.

5. Má fé, autenticidade e fracasso: Maurice, meninos não choram e servidão humana.

6. Ser-para-outro e olhar: estando aí, muito além do jardim, numa sonata de outono.

7. Moral existencial: entre a cegueira lúcida (A Prova) e o Clube da Luta.

TEMPO, VIDA, EXISTÊNCIA E LINGUAGEM. CINEMA E FILOSOFIA NOS SÉCULOS XIX E XX, DE HEGEL A WITTGENSTEIN.

ROTEIRO.

1. Conceitos, Imagem e Racionalidade Logopática. Hegel e o Tempo dos Conceitos.

2. Schopenhauer e Nietzsche. Pessimismo, Otimismo, Heroísmo e Violência. Viridiana, O Fantasma da Liberdade, A Felicidade não se compra, Sete Homens e um Destino, Os Imperdoáveis, Assassinos por Natureza.

3. Heidegger e Sartre. O Ser, o Tédio e a Condição Humana. Liberdade e Relações Infernais. O Eclipse, O deserto Vermelho, Zabriskie Point, Baléias de Agosto, Thelma e Louise, Um Sonho de Liberdade, Cenas de um Casamento.

4. Wittgenstein. A questão dos limites da linguagem. O Último Homem, O Cantor de Jazz, Nos Tempos da Diligência.

5. Polêmicas em torno de conceitos e imagens. Acerca da arbitrariedade das leituras filosóficas de filmes: entre hermenêutica e performance.

CONFERÊNCIAS.

1. Inland Empire, de David Lynch: nada para entender (Para uma des-compreensão filosófica do cinema).

2. Por que um cyneasta não pode ser fylósofo? (A recuperação da Trilogia da Terra de Glauber Rocha).

3. Eutanásia poética em Big fish, de Tim Burton e A insustentável leveza do ser, de Kaufmann/Kundera.

4. Algumas considerações (às vezes heideggerianas) sobre cinema chinês.

5. A irreconhecível negatividade do humano e o caráter trans-estético dos conceitos-imagem (O talentoso Ripley, A queda, Corra, Lola, corra, Psicose e o elefante de Gus Van Sant).

6. Sartre e o cinema: o buraco apático da ontologia.

7. Short cuts: idéias soltas sobre cinema e filosofia (Uma conferência em 50 aforismos).

8. Cinema sem morte: reencontro com Eric Rohmer.

9. Antonioni e a trilogia do Impedimento: “Crimes d’alma”, “Il grido”, “L’aventura”.

10. Jim Jarmush: nadeares do nada. (Notas acerca do único diretor existencialista norte-americano).

2. A QUESTÃO DA FILOSOFIA NO BRASIL E AMÉRICA LATINA E SUAS RELAÇÕES COM A FILOSOFIA EUROPEIA.

Descrição mínima da área: A partir das idéias expostas em meu livro Diário de um filósofo no Brasil, estudo a situação problemática do filosofar no Brasil, as idéias vigentes de filosofia e idéias alternativas, os motivos do obstáculo do pensar próprio desde o Brasil e desde América Latina, a dependência cultural e seus desdobramentos, a crítica da filosofia universitária, as relações com o filosofar europeu, a questão da originalidade, a tradição da citação e o comentário, e as propostas de estratégias para ousar assumir o ato singular de filosofar desde os nossos países periféricos.

CURSO: FILOSOFIA NO BRASIL: HOUVE, HÁ, HAVERA?

Roteiro.

1. No Brasil e desde o Brasil: diferença crucial.

2. Filósofos e filosofia: tentando perder as definições.

3. Não houve, não há, não haverá: conjugações da exclusão da filosofia no Brasil.

4. Descobrindo a pólvora: o caso René Descartes (Reflexões sobre originalidade).

5. O filósofo cordial: conversa com Sérgio Buarque de Holanda via Paulo Margutti e Vilém Flusser.

Objetivos.

Trata-se de analisar e tentar reverter os usuais mecanismos de difusão e avaliação de atividades filosóficas, mostrando as condições de um filosofar desde a própria situação reflexiva, quanto o resgate de pensamento filosófico já existente no Brasil no passado e no presente, marginalizado ou ignorado pelos atuais critérios de seleção e difusão da filosofia. Analisar com profundidade sistemática e sólidos conhecimentos históricos a passagem da filosofia pré-profissional para a fase profissional, na primeira metade do século passado, estudando os principais filósofos brasileiros desse período: Tobias Barreto, Silvio Romero, Arthur Orlando, Farias Brito, Graça Aranha, Renato Kehl, Vicente Licínio Cardoso, Oswald de Andrade, Jackson de Figueiredo, Pontes de Miranda, Artur Versiani Veloso e Mário Ferreira Dos Santos, entre outros.

A filosofia profissional ganhou uma indiscutível capacidade analítica para comentar filosofia de maneira competente, mas perdeu ou debilitou pelo menos três características fortemente presentes no pensamento pré-profissional: a ousadia de tentar pensar por si mesmo, mesmo enfrentando a possibilidade do fracasso; a preocupação pela inserção nacional do pensamento (sem nacionalismos ou regionalismos, mas fugindo de um universalismo abstrato); e o interesse pela leitura mútua e a escrita de textos de filósofos brasileiros sobre outros filósofos brasileiros. Parte-se da idéia de haver atualmente, em pleno período profissional, filosofia sem filósofos, e de ter havido, no período pré-profissional, filósofos sem filosofia. O ideal seria, a partir de agora, tentar recuperar o espírito filosófico dos pré-profissionais e as possibilidades técnicas de fazer filosofia do período atual para termos, finalmente, filósofos com filosofias.

Se filosofar admite ser concebido como um tipo de captação, recriação ou construção do real, sempre feita através de uma perspectiva geográfica e temporal sui generis, falar de filosofia brasileira (o mexicana, ou chilena ou alemã) não responde a qualquer critério nacional que escolheria certos autores por serem (por exemplo) brasileiros; mas, pelo contrário, apresenta uma resistência ao fato de deixar de lado esses autores apenas por serem brasileiros; exclusão que sim pareceria responder a um critério puramente nacional.

Trata-se de estudar as teorias estéticas, éticas, gnoseológicas e político-jurídicas dos filósofos brasileiros clássicos antes mencionados (e outros), e das atuais produções filosóficas, sempre em contato com os pensadores europeus e norte-americanos, mas tentando traçar também relações com outros pensamentos latino-americanos (como o pensamento mexicano e o rio-platense), procurando não uma “integração”, mas um mútuo conhecimento, com o objetivo de melhor entender a nossa inserção no atual panorama das idéias filosóficas no mundo, sem cortes arbitrários ou ideológicos.

Estas idéias receberam forma sistemática no meu livro DIÁRIO DE UM FILÓSOFO NO BRASIL (Será lançado em 2010). O professor Jorge Jaime, autor da História da Filosofia no Brasil (em 4 volumes publicados pela Vozes), escreveu um comentário ao DIÁRIO, do qual conheceu uma primeira versão, e o publicou sob o título de: “Diário de um filósofo no Brasil”, no livro TEMAS FILOSÓFICOS (Rio de Janeiro, 2003).

3. ÉTICAS NEGATIVAS E AFIRMATIVAS.

Descrição mínima da área: A tradição ética na filosofia européia tem sido predominantemente afirmativa, no sentido de pressupor como axioma indiscutido um valor do ser humano enquanto tal. Éticas negativas são, inicialmente, aquelas que contestam, após a queda dos referenciais religiosos de pensamento, um pretenso valor do ser humano, seja criticando o sentido atual do problema, seja contestando a concepção do ser humano como pessoa, seja, numa linha mais radical, através de uma demonstração filosófica da falta de um valor intrínseco da vida humana. Tenta-se, depois dessa tarefa deconstrutiva, examinar quais seriam as possibilidades morais liberadas pelo pensamento negativo.

CURSO: NASCIMENTO, MORTE, ÉTICA E VALOR DA VIDA HUMANA.

Introdução: Ética, condição humana e “questões mortais” (nascimento e morte: próprias e de outros). A articulação ética fundamental (AEF). A moralidade num viés existencial.

Unidade 1. Elementos ontológicos para uma ética negativa. Apropriação da diferença ontológica (ser e ente) pelo pensamento negativo e a sua relevância para a questão do valor da vida humana. A idéia heideggeriana do ser-para-a-morte, e a vinculação interna entre morte e nascimento.

Unidade 2. Valor da vida humana. Pontos de vista tradicionais sobre a questão do valor da vida humana. Valor sensível e valor moral da vida humana. O valor da vida humana numa perspectiva ontológica: restituição da simetria vida/morte. (Discussão com Thomas Nagel). Mortalidade do ser: sofrimento e inabilitação. A contribuição de Schopenhauer para a captação do caráter estrutural do sofrimento. Condição humana: o delicado equilíbrio entre a estrutura mortal do ser e a criação intramundana de valores.

Unidade 3. A questão moral: éticas afirmativas e negativas. Condição humana e moralidade. Viver ético e ética do viver. Bases para uma moralidade negativa decorrente da visão ontológica do valor da vida humana: a igualdade e inviolabilidade negativa dos seres humanos como base para uma nova moralidade. As éticas negativas no panorama geral das éticas contemporâneas.

Unidade 4. A morte e o matar de um ponto de vista ético-negativo. (4.1) Matar outros (Heterocidio): “legitima defesa”, guerra, “pena de morte”. (4.2) Matar a si mesmo (Suicídio): a rejeição do suicídio pelos filósofos. Argumentos bioéticos generalizados: suicídio assistido e eutanásia.

Unidade 5. O nascimento e o procriar de um ponto de vista ético-negativo. Se – após a queda do referencial religioso - o tirar a vida coloca problemas éticos, porque o dar a vida não os colocaria? A procriação do ponto de vista ético: os argumentos ontologico-estructurais e os argumentos da manipulação e objetivação do outro. Abstenção de procriar: fundamentos éticos.

Conclusões. De como uma vida negativa pode ser mais plena e responsável do que uma vida totalmente afirmativa. Perigos do afirmativismo. Vivência e sobrevivência: novos caminhos.

BIBLIOGRAFIA

BENATAR David. Better never to have been. The harm of coming into existence. Clarendon Press, Oxford, 2006.

BOBBIO Norberto. El problema de la guerra y las vías de la paz. Gedisa, Barcelona, 2000 (1a reimpressão).

BORGES Maria de Lourdes, DALL’AGNOL Darlei, VOLPATO DUTRA Delamar. Ética. DP & A Editora, Rio de Janeiro, 2003.

CABRERA Julio. Projeto de Ética Negativa. Mandacarú, São Paulo, 1989.

____. Crítica de la Moral Afirmativa. Una reflexión sobre nacimiento, muerte y valor de la vida. Gedisa, Barcelona, 1996.

____. “Dussel y el suicídio”. Revista Dianoia, volume XLIX, 52, México, maio 2004.

____. “Sentido da vida e valor da vida: uma diferença crucial” Revista FILÓSOFOS. Volume 9, Número 1, Goiânia, 2004.

____. “O que é realmente ética negativa?” (incluído em: PIMENTA Alessandro (Org). Poliedro, Faces da filosofia. Publit, RJ, 2006).

____. “A questão ético-metafísica: valor e desvalor da vida humana no registro da diferença ontológica” (incluído em: GARRAFA Volnei e outros. Bases conceituais da bioética: enfoque latino-americano. Gaia, Unesco, São Paulo, 2006).

____. “Ética e condição humana: notas para uma fundamentação natural da moral (contendo uma crítica da fundamentação da moral de Ernst Tugendhat)” (incluído em: NAVES Adriano (Org). Ética: questões de fundamentação. Editora da UnB, Brasília, 2007).

____. “O imenso sentido do que não tem nenhum valor”. Revista PHILÓSOPHOS.

____. “Suicídio. Aspectos filosóficos”, “Suicídio. Abordajes empíricos”, “Muerte, mortalidad y suicídio”. (Verbotes do Diccionario Latino-americano de bioética. UNESCO, Universidad Nacional de Colombia, 2008).

____. (Org) Ética negativa: problemas e discussões. Editora da UFG, Goiânia, 2008.

DWORKIN Ronald. Domínio da vida. Aborto, eutanásia e liberdades individuais. Martins Fontes, SP, 2003.

ENGELHARDT H. Tristam. Fundamentos de bioética. Loyola, SP, 1998.

HABERMAS Jürgen. O futuro da natureza humana. Martins Fontes, SP, 2004.

HEIDEGGER Martin. Ser e Tempo. Vozes, Petrópolis, 2 volumes, 1995/96.

INWOOD Michael. Dicionário Heidegger. Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 2002.

HUMPHRY Derek. Final Exit. Delta Trade, 2002.

KANT Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Edições 70, Lisboa, 2002.

NAGEL Thomas. Ensayos sobre la vida humana. Fondo de Cultura Económica, México, 2000 (2a edição).

NAGEL Thomas. Visão a partir de lugar nenhum. Martins Fontes, São Paulo, 2004.

PARFIT Derek. Reasons and persons. Clarendon Press, Oxford, 1987 (reimpr).

RUSS Jacqueline. Pensamento ético contemporâneo. Paulus, São Paulo, 1999.

SCHOPENHAUER Arthur. O mundo como vontade e representação. Contraponto, Rio de Janeiro, 2001.

SINGER Peter. Ética Prática.Martins Fontes, São Paulo, 1994.

SINGER Peter. Repensar la vida y la muerte. El derrumbe de nuestra ética tradicional. Paidós, Narcelona, 1997.

TIMM DE SOUZA Ricardo. Sobre a construção do sentido. O pensar e o agir entre a vida e a filosofia. Editora Perspectiva, SP, 2003.

TOMASINI BASSOLS Alejandro. Pena capital, y otros ensayos. Interlínea, México, 1997.

WILLIAMS Bernard. Moral. Uma introdução à ética. Martins Fontes, SP, 2005.

Cinema e Filosofia

13:16

13:16

Julio Cabrera

Julio Cabrera

De como o cinema pensa e a filosofia se estremece

(O livro ganhou em seguida uma tradução para o italiano pela Mondadori, com o curioso título de Da Aristotele a Spielberg e depois uma tradução portuguesa pela Rocco, com o título O cinema pensa).

As tentativas anteriores de Bergson, Merleau-Ponty, Benjamin, Adorno, etc, apesar de seu inegável interesse, sempre me pareceram decepcionantes, na medida em que o cinema era ali pensado sempre de maneira lateral. Penso que o cinema tem muito a dizer ao filósofo, inclusive muito mais do que o complicado método expositivo de Deleuze conseguiu expressar.

O que sustento é que a literatura e o cinema podem conseguir pensar o fluxo histórico-vivido (o pólo kierkegaardiano do continuum) sem sentir a necessidade de reduzi-lo à representação, ou a conceitos puramente intelectuais. Parece mais fácil carnapizar Heidegger do que Ridley Scott ou Milan Kundera. (Talvez seja esta uma das minhas últimas ingenuidades).

Se filosofar for um tipo de movimento que se isenta da obrigação de ater-se a uma dada "tradição" (de Tales a Wittgenstein), o cinema e a literatura podem ser filosóficos a partir da própria força com que são capazes de gerar conceitos.

Se aceitarmos que o filosofar esteve vinculado apenas contingentemente com a tradição escrita, e se filosofar consiste em focar a condição humana, a moral, a linguagem, etc, não há nada que condene estas problemáticas a uma forma escrita de exposição. É uma contingência histórica que as imagens, e não os textos escritos, não tenham sido escolhidas para constituir idéias filosóficas.

Mas, por outro lado, creio que também a filosofia escrita, em toda a sua historia, tem sido logopática sem querer assumi-lo abertamente, ou seja, tem pensado com a mediação inconfessa do afeto. Paralelamente, se pretendeu, muitas vezes, ver o cinema como um fenômeno puramente afetivo (de "impacto"), sem nada de cognitivo. As minhas noções de logopatia e conceito-imagem tendem a evitar estas dicotomias, desvelando a afetividade do intelecto e a cognitividade do afeto.

A filosofia, dominada, em toda a sua tradição, desde a filosofia grega até o século XIX, pelo intelectualismo, só recentemente começou a sentir a necessidade de enriquecer a sua noção de racionalidade, repensando as relações tradicionais entre o intelectual e o afetivo.

Estes pensadores, embora em sentidos diferentes, pretenderam problematizar a tradição intelectualista em filosofia (sim, Hegel também, contra as monótonas Histórias da Filosofia que o apresentam como o grande “panlogista”, o intelectualista por excelência. Veja meu velho artigo “Acerca da controversa entre Hegel y Schopenhauer em torno das relações entre a vida e a verdade”), dando um lugar e uma dimensão diferentes para a componente afetiva e existencial do pensamento.

Os pensadores logopáticos também pretenderam problematizar a linguagem mesma na qual a filosofia tinha sido exposta até então, tentando mostrar, por meio de novas formas expressivas, aquelas dimensões não puramente intelectuais do pensamento.

Os pensadores logopáticos mostraram que os próprios filósofos estavam expressando as suas idéias forçando os limites da linguagem escrita em suas possibilidades expressivas tradicionais, como tentando tornar "visuais" e "móveis" seus pensamentos, evitando as limitações da argumentação linear, tentando captar uma verdade temporalizada.

Outra maneira de dizê-lo era afirmar que havia geração de conceitos no cinema e na literatura, precisamente os que eu estava chamando de conceitos-imagem.

"Três ensaios sobre a repetição: Kierkegaard, Jarmush, Hitchcock, Van Sant e três damas que desembarcam antes de chegar (uma reflexão transversal sobre Escrita e Imagem)". (No livro: TIMM DE SOUZA Ricardo (Org). LITERATURA E CINEMA. Encontros contemporâneos. Dublinense, Porto Alegre, 2013).

"Existencia naufragada: los 4 viajes del Titanic". Revista Per la Filosofia, Roma, vol. 1, 2015.

"Repetición y cine vacío". Em: Alvaro Fuentes (Org). La imagen primigenia. Editorial Malisia, La Plata (Argentina), 2016.

"Cine, Filosofía y Filosofía Analítica". Em: Freddy Santamaria et alia (Orgs). Cine y Pensamiento. Universidad Bolivariana e Sto Tomás. Medellin-Bogotá, Colômbia, 2017.

Eutanásia poética : reflexões em torno de cinema e filosofia

http://repositorio.unb.br/handle/10482/15348

Três ensaios sobre a repetição:

Kierkegaard, Jarmush, Hitchcock, Van Sant e

Três damas que desembarcam antes de chegar

(uma reflexão transversal sobre Escrita e Imagem)

[Artido no livro: Literatura e Cinema: Encontros Contemporâneos]

http://www.dublinense.com.br/livros/literatura-e%E2%80%8B-cinema-encontros-contemporaneos/

Ética Negativa

13:15

13:15

Julio Cabrera

Julio Cabrera

Entre duas mortes: morte nascida, morte morrida

A minha convicção inicial no terreno da ética é que tudo aquilo que podemos pensar acerca dos deveres para com os outros e para com nós mesmos deve ser acompanhado por um estudo realista e descarnado da situação humana, sem encobrimentos nem consolos. Pois aquele de quem se exige uma ética poderia não estar nas melhores condições de praticá-la.

Eu vejo que a filosofia, em geral, sobretudo após a derrota do existencialismo (um dos mais ressonantes sucessos da academia), não enfrenta as questões mais incômodas ligadas com a nossa situação, como se as escamoteasse ou as supusesse já resolvidas.

Daí que seja altamente impopular um pensamento ético que começa com o aceno a certas realidades óbvias e desagradáveis, cuja sistemática ocultação torna interessante colocá-las novamente em evidência. Meu pensamento ético negativo teve sempre que enfrentar muitas resistências.

Fazer a minha própria filosofia moral não surgiu de uma motivação intelectual ou livresca, mas das agruras mesmas da vida, especialmente da infância e da juventude. Mais tarde, já estudando filosofia num viés analítico, me parecia que todas essas questões não mereciam nada além de um tratamento literário, que às vezes eu tentei em numerosas narrativas, hoje perdidas. Foi somente no Brasil que comecei a levar a sério estas questões e a considerá-las como objeto de análise filosófica.

Ao longo da década de 80, fui rabiscando o que seria, mais tarde, o Projeto de Ética Negativa, que acabou sendo publicado em 89. Quando publiquei o Projeto, Edson Medeiros, um aluno meu de Santa Maria (Rio Grande do Sul), fez um longo, reflexivo e pormenorizado comentário do livro, mas foi seu único leitor lúcido naquela época. Apenas nos anos 2000 em diante, muitos estudantes brasileiros se interessaram por essas ideias e escreveram monografias sobre elas, no meio da indiferença dos colegas acadêmicos.

Em 1996, e em decorrência de uma produtiva estada na Espanha no início da década, em contato com Fernando Savater e Javier Muguerza, publiquei em Barcelona a Crítica de la Moral Afirmativa. Esta obra continha o desenvolvimento argumentado das idéias aforisticamente expostas no Projeto de 1989. As minhas idéias estavam agora sendo lidas no mundo hispânico.

Mais recentemente, após a publicação de Mal-estar e Moralidade em 2018, uma espécie de suma de meu pensamento ético, apareceu em 2019 na Inglaterra Discomfort and Moral Impediment, e com isso meu pensamento ético-negativo começou a ser tardiamente conhecido no mundo de língua inglesa.

II

Houve sempre um problema expositivo inicial vinculado com o caráter impopular de minhas idéias sobre a situação humana: se eu formulava esses pensamentos seriamente era considerado "mórbido", mas se eu os expunha através de recursos de humor (como eu fiz em muitas passagens do Projeto), os leitores pensavam que nem eu mesmo os levava à sério.

A pergunta tradicional da ética tem sido: "Como podemos viver eticamente?" ("como devemos viver?", nas éticas deontológicas, ou "como podemos ser felizes eticamente?", nas éticas eudemonistas e hedonistas). As éticas habituais são, pois, éticas do como. Estas perguntas não são radicais, porque elas pressupõem que a exigência de continuar vivendo e a exigência moral devem ser compatíveis. O problema é como viver eticamente, sem nunca se perguntar se é possível viver e ser ético ao mesmo tempo.

Há, pois, um valor básico atribuído à vida e ao viver, sem que se pergunte nunca se o viver não poderia consistir num movimento basicamente contrário à exigência ética, se o viver não poderia carregar uma falta de valor ético fundamental. Em decorrência de uma análise prévia e rigorosa (eu diria, impiedosa) da situação humana poderia sair a conclusão de não ser possível, para o ser humano posto nessa situação, conduzir a sua vida eticamente.

Denomino "afirmativas" as teorias éticas que pressupõem acriticamente a vida como valor básico, como algo que se deixa viver, e a partir do qual as éticas apenas se perguntam como viver a vida. Denomino "negativa" a ética que abre, inicialmente, a possibilidade de uma incompatibilidade entre a ética e a vida, entre viver a vida e guiar-se pela exigência ética.

O que deve entender-se por ética neste contexto inicial de reflexão, não pode ser nada que esteja fortemente comprometido com teorias éticas particulares, mas uma noção completamente básica que possa ser aceita por todas elas.

Proponho falar de uma "Articulação Ética Fundamental" (AEF, de agora em diante) para referir-nos ao seguinte conceito inicial: "Nas decisões e ações, devemos levar em consideração os interesses morais e sensíveis dos outros e não apenas os próprios, tentando não prejudicar os primeiros e não dar uma primazia sistemática aos últimos apenas pelo fato de serem nossos interesses". Imperativos mais específicos da AEF são: não manipular aos outros, não prejudicar aos outros.

Não posso imaginar nenhuma teoria ética, seja qual for a sua tendência e pressupostos, que não aceite alguma versão da AEF. Ela atende tanto à componente deontológica quanto à hedonista. Esta é, pois, a ideia básica que deverá ser confrontada com os dados acerca da situação humana, visando a sua possível compatibilidade.

A pergunta fundamental é: "Pode um ser posto na situação humana ser ético no sentido minimal da AEF?"

No plano sensível acentuado pelas éticas hedonistas, a pergunta pelo valor da vida humana é a pergunta pelo agradável ou prazeroso; no plano do dever e a virtude, acentuado pelas éticas deontológicas, a pergunta pelo valor da vida humana é a pergunta pela dignidade. Na minha reflexão ética tento mostrar que a situação humana bloqueia sistematicamente a realização de ambos tipos de valor (na estrita medida em que pretendemos continuar vivendo).

Meu objetivo final com a demonstração da problematicidade da vida humana em seu valor não é nenhuma depreciação da vida pura e simples, mas uma tentativa de provar que será a partir do radical reconhecimento da problematicidade do valor de nossa vida que deverá surgir uma moralidade trágica e um sobreviver mínimo.

III

A morte parece um fator indiscutivelmente relevante para a consideração do valor da vida humana. Não apenas a morte, mas o que chamo mortalidade. É crucial a distinção entre "morte pontual" (MP) e "morte estrutural" (ME) ou “mortalidade”.

Entendo por MP o acontecimento datado de nosso desaparecer factual. Posso referir-me, por exemplo, à MP de Jean-Paul Sartre como tendo acontecido exatamente no dia 23 de abril de 1980. MP inaugura o estado do "estar morto" de alguém, seu ter cessado.

Porém, MP não é um acontecimento que surja de repente, mas o resultado de um longo processo que se inicia com o nascimento. Denomino ME ou “mortalidade” ao processo do "morrer" como o desgaste, o decair, o desocupar. ME é pura e simplesmente outro nome para o nosso nascimento mortal.

À diferença de outros acontecimentos datáveis, a morte tem essa dimensão estrutural. A morte é intra-mundana e datável, mas, ao mesmo tempo, internamente vinculada com o ser mesmo, com o mero surgir, com o ter vindo a ser; o vir a ser é intrinsecamente mortal.

A morte não é apenas algo que acontece, mas pertence à própria feitura do ser em sua mais íntima estrutura, não algo que poderia acontecer ou não dentro de uma vida humana. ME tem a ver com a própria mortalidade constitutiva do ser. (A ética negativa está assim vinculada com uma ontologia negativa).

Agora a pergunta crucial é: pode considerar-se moralmente valiosa (no duplo sentido hedonista e deontológico) uma vida mortal? Pode-se ser feliz ou digno da felicidade dentro da mortalidade constitutiva de ME?

Note que esta não é a pergunta comum, de se podemos levar adiante uma vida na qual sabemos que vamos morrer. A minha pergunta não é sobre a morte pontual, mas sobre o nascimento mortal. O que pergunto não é se a morte tira valor à nossa vida; o que pergunto é se ter nascido tira valor à nossa vida, com independência da maneira como cada um de nós consiga viver a mortalidade intrínseca de seu ser.

No plano reflexivo habitual, quando se trata de estudar a questão de qual seria o sentido em que a morte pudesse ser considerada má, sempre se considera somente a MP, como se a morte não fizesse parte da vida mas lhe fosse ontologicamente externa. Dizem-se coisas como: "A vida é boa, pena que tenhamos de morrer” sem ver-se que uma vida que alberga dentro de sim a pena de morrer não pode considerar-se boa.

Quando se diz: “A morte é má porque nos priva dos bens da vida", pretende-se dar um sentido privativo à morte, como se a vida tivesse alguma positividade, sem ver-se que ela carrega a sua própria negatividade. Nessa frase é apenas MP o que se considera. Para evitar uma injustificável assimetria afirmativa, se deveria replicar que, da mesma maneira, se poderia dizer que "A morte é boa porque nos libera dos males da vida", se continuamos entendendo a morte como MP.

Um caminho mais adequado parece ser examinar a questão do valor da vida humana considerando também ME, a mortalidade do ser. Se utilizarmos esta outra dimensão da morte, não pode ter qualquer sentido dizer que "a vida é boa, mas morrer é mau" ou o contrário, que "a vida é má, e, por isso, morrer é bom", posto que a morte constitui internamente o viver, a mortalidade tem surgido juntamente com o próprio ser, é o próprio ser do ser.

Lamentar ter de morrer deve ser estruturalmente idêntico a lamentar ter nascido, sendo que não está ao nosso alcance nascer não mortalmente.

Trata-se de uma moralidade mínima, cuja primeira obrigação moral é não procriar, não colocar ninguém na estrutura mortal do ser; uma forma de vida que tenta nunca colocar aos outros como culpados da mortalidade constitutiva do ser, e que leva adiante uma vida sempre e em todo momento disposta à morte, e que, enquanto não morre, desenvolve atividades emancipadoras nas quais não tenta preservar a sua vida a qualquer preço.

Não matar ninguém, não dar a vida para ninguém: a ética negativa pode transformar o mundo, mas procura deixar intacta a sua ontologia.

IV

Em 2002 ofereci um curso sobre estas questões na Universidad Veracruzana, em Xalapa (Veracruz), México. Foi editado um número da revista PHILÓSOPHOS de Brasília/Goiânia, com um artigo do professor Paulo Margutti discutindo as minhas idéias como expostas no meu artigo "Sentido e valor da vida: uma diferença crucial". (Volume 9, número 1, 2004). Uma réplica minha, com o título “O imenso sentido do que não tem nenhum valor”, foi publicada na mesma revista PHILÓSOPHOS (Volume 11, número 2, 2006).

Alguns outros escritos de ética negativa:

“Dussel y el suicidio”. Revista DIANOIA, volume XLIX, número 52, maio 2004. (Contém uma réplica de Enrique Dussel: “Sobre algunas críticas a la ética de la liberación. Respuesta a Julio Cabrera”).

“A questão ético-metafísica: valor e desvalor da vida humana no registro da diferença ontológica”. (No livro: GARRAFA Volnei e outros. Bases conceituais da Bioética. Enfoque Latino-americano. Editora Gaia/Unesco, São Paulo, 2006).

“O que é realmente ética negativa? (Esclarecimentos e novas reflexões)” . (No livro:POLIEDRO. Faces da Filosofia. Editora Publit, Rio de Janeiro, 2006).

“Ética e condição humana: notas para uma fundamentação natural da moral (contendo uma crítica da fundamentação da moral de Ernst Tugendhat)” (No livro: NAVES Adriano. Ética. Questões de fundamentação. Editora da UnB, Brasília, 2007).

“Suicídio. Aspectos filosóficos” , “Suicídio. Abordajes empíricos” , “Muerte, mortalidad y suicídio” (No Diccionario Latino-americano de Bioética. Universidad Nacional de Colombia/UNESCO, Bogotá, 2008).

“Ética Negativa: Problemas e Discussões”. Livro publicado pela editora da UFG, Goiânia, 2008, com textos meus e de cinco estudantes do Mestrado da UnB, mais um texto de um estudante mexicano, onde se apresentam múltiplas objeções a meu pensamento ético-ontológico.

“Porque te amo, NÃO nascerás. Nascituri te salutant”. Livro publicado pela editora LGE, Brasília, 2009, em colaboração com Thiago Lenharo di Santis. Uma obra literário-filosófica sobre a questão do nascimento e a procriação.

"Mal-estar e Moralidade". Editora da UnB, Brasília, 2018.

Entrevista Revista Sorria Sobre A Morte

https://drive.google.com/file/d/1PbY_MYePIhd19SeZGJQU4EzVQFUunQkw

A Ética Codificada e a Invenção dos Valores

(Inícios dos anos 90, quando a ética negativa ainda não tinha sido plenamente desenvolvida)

https://drive.google.com/file/d/1GVnlNuiP1lvyVGvL1dp_VfCVcCzxqJ3R

A Ética Negativa diante do Culturalismo

http://repositorio.unb.br/handle/10482/15444

Filhos Matam Pais

Heidegger para a Bioética

https://drive.google.com/file/d/1UaXF7Fr3kBILjA1iIZOe7sdxMJ9y_ciU

Inabilitação Moral

https://drive.google.com/file/d/1tjGMc1A_8rQAJS7zG3aJX6-VVsvTNbs9

Filosofia da Existência, Naturalismo e Ética Negativa

O lugar da Ética Negativa no contexto das Éticas Europeias

https://drive.google.com/file/d/1TIoFQNDcZv7akXafGsF_E99K8P6U2XwZ

Para uma defesa nietzschiana da ética de Kant

(à procura do super-homem moral) : uma reflexão semântica

http://repositorio.unb.br/handle/10482/15381

A possível incompatibilidade entre Culturalismo e Filosofias da Existência

http://repositorio.unb.br/handle/10482/15459

Roteiro mínimo da Ética Negativa

https://drive.google.com/file/d/1_i_EMWfKanwhfhIammvAL7AsKhfiC4pN

Terminalidade do Ser contra a Analítica do Dasein.

A ocultação por trás do ‘Desocultamento’ (Uma crítica contra Heidegger)

https://drive.google.com/file/d/1aBsCttguJw61IqVHApluO7alKLzU37OB